《传统文化进课堂实施方案》

实施背景

传统文化是中华民族的精神命脉,蕴含着丰富的道德情操、历史智慧和人文精神,将传统文化引入课堂,对于培养学生的文化自信、民族自豪感,提高学生的人文素养和综合素质具有重要意义,为深入贯彻落实国家关于弘扬中华优秀传统文化的要求,结合我校实际情况,特制定本实施方案。

实施目标

- 知识与技能目标

- 学生能够了解传统文化的基本内容,包括经典诗词、传统节日、民间艺术、传统礼仪等方面,掌握一定的传统文化知识和技能。

- 培养学生对传统文化的欣赏能力和审美情趣,能够感受传统文化的魅力,提高艺术鉴赏水平。

- 过程与方法目标

- 通过课堂讲授、实践活动、小组合作等多种教学方式,引导学生积极参与传统文化的学习,培养学生自主学习、合作探究的能力。

- 鼓励学生在生活实践中运用传统文化知识和技能,提高学生解决实际问题的能力。

- 情感态度与价值观目标

- 激发学生对传统文化的热爱之情,增强学生对民族文化的认同感和归属感,培养学生的民族自豪感和文化自信。

- 引导学生树立正确的价值观和道德观,传承和弘扬中华优秀传统文化中的精髓,培养学生的社会责任感和担当精神。

与安排

(一)经典诵读

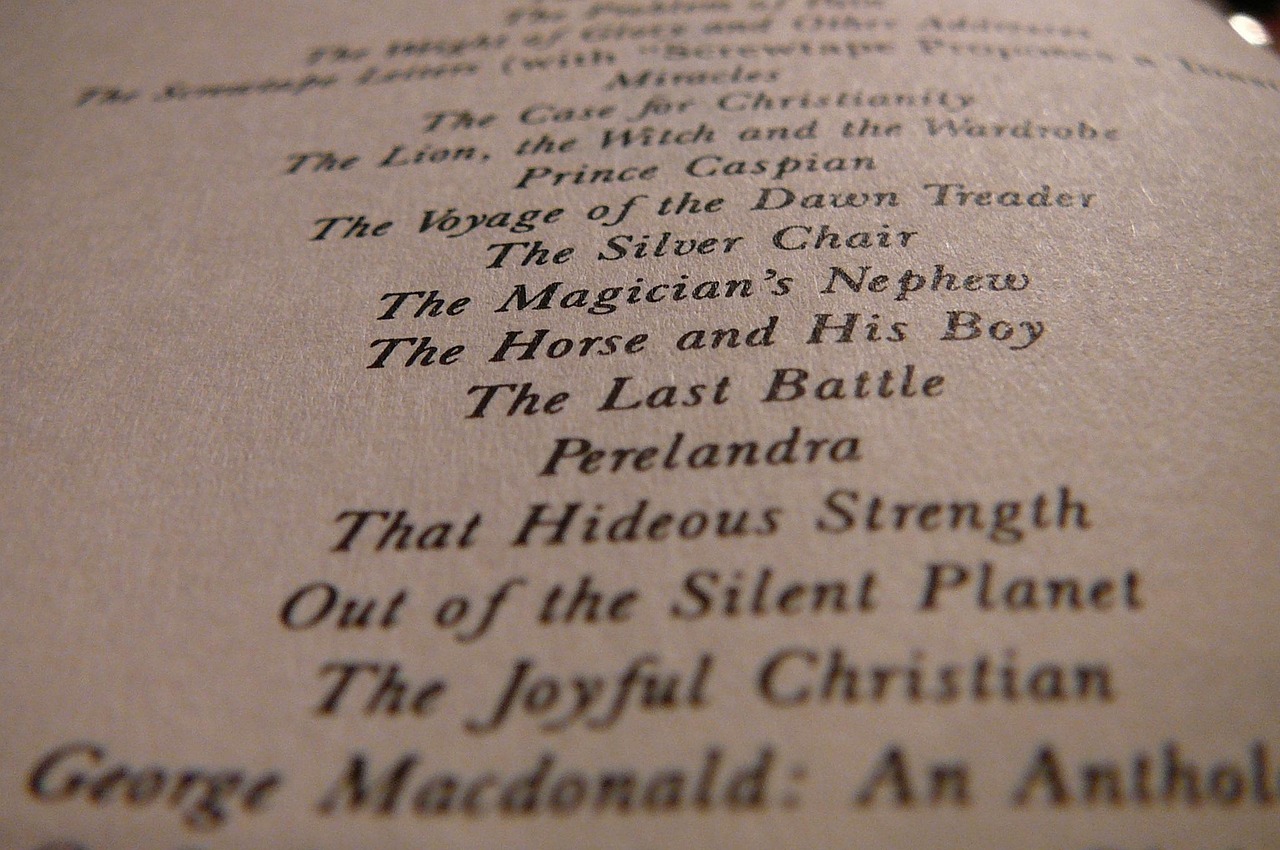

- 选取《论语》《孟子》《大学》《中庸》等经典著作中的篇章,以及唐诗宋词、元曲等经典文学作品,作为诵读教材。

- 按照不同的年级和学段,制定相应的诵读计划,逐步增加诵读的难度和深度。

- 教学安排

- 每周安排专门的经典诵读课程,由语文教师负责指导。

- 采用多种诵读方式,如个人诵读、集体诵读、分组诵读等,激发学生的诵读兴趣。

- 定期组织诵读比赛、展示活动等,检验学生的学习成果。

(二)传统节日教育

- 介绍春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等传统节日的起源、习俗、文化内涵等。

- 组织开展与传统节日相关的主题活动,如春节写春联、元宵节猜灯谜、清明节祭扫烈士墓、端午节包粽子、中秋节赏月等。

- 教学安排

- 在传统节日前夕,通过主题班会、校会等形式,向学生介绍传统节日的相关知识。

- 组织学生参与传统节日的实践活动,让学生在亲身体验中感受传统节日的魅力。

- 鼓励学生在家庭中与家人一起过传统节日,传承和弘扬传统节日文化。

(三)民间艺术传承

- 邀请民间艺人到校开展讲座、示范活动,介绍剪纸、刺绣、泥塑、京剧脸谱等民间艺术的形式、特点和制作方法。

- 开设民间艺术兴趣小组,如剪纸小组、刺绣小组、泥塑小组等,让学生在学习中掌握民间艺术的基本技能。

- 教学安排

- 每学期邀请民间艺人到校开展2 - 3次讲座或示范活动。

- 兴趣小组利用课余时间开展活动,每周至少安排2次集中训练。

- 定期组织民间艺术作品展览、比赛等活动,展示学生的学习成果。

(四)传统礼仪教育

- 讲解古代礼仪的起源、发展和主要内容,如行礼、问候、就餐等方面的礼仪规范。

- 结合现代生活实际,对学生进行文明礼仪教育,培养学生的良好行为习惯。

- 教学安排

- 在思想品德课中融入传统礼仪教育内容,通过案例分析、情景模拟等方式,让学生了解传统礼仪的重要性。

- 开展文明礼仪实践活动,如文明礼仪示范班评选、文明礼仪标兵评选等,引导学生在日常生活中践行传统礼仪。

实施保障

- 师资队伍建设

- 组织教师参加传统文化培训,提高教师的传统文化素养和教学能力。

- 鼓励教师开展传统文化教学研究,探索适合学生的教学方法和途径。

- 教学资源保障

- 购置传统文化教材、图书、音像资料等,为教学提供丰富的资源。

- 建设传统文化活动室、展览室等,为学生提供实践场所。

- 评价机制建立

- 建立多元化的评价体系,对学生的传统文化学习成果进行全面评价,评价内容包括知识掌握、技能水平、实践表现、情感态度等方面。

- 将传统文化学习纳入学生综合素质评价体系,作为学生评优评先的重要依据。

相关问题与解答

问题1:如何确保学生对传统文化的学习兴趣?

答:采用多样化的教学方法和活动形式,如故事讲述、游戏竞赛、实地参观等,让传统文化学习变得生动有趣;结合现代多媒体技术,制作精美的课件、视频等教学资源,吸引学生的注意力;鼓励学生参与传统文化的创作和表演,让学生在实践中体验传统文化的乐趣。

问题2:传统文化教学内容较多,如何合理安排教学时间?

答:可以根据教学内容的难易程度和重要程度,对教学内容进行筛选和整合,制定详细的教学计划;充分利用课余时间,开展兴趣小组活动、社团活动等,拓宽学生的学习渠道;加强与其他学科的融合,将传统文化教育渗透到各个学科教学中,提高教学效率。

问题3:如何引导家长参与到传统文化教育中来?

答:通过家长会、家长学校等形式,向家长宣传传统文化教育的重要性,提高家长的认识;布置一些需要家长参与的传统文化实践活动,如亲子共读经典、家庭传统节日庆祝等,让家长在活动中与孩子共同感受传统文化的魅力;建立家校沟通平台,及时反馈学生在传统文化学习方面的情况,形成