大学“躺平”心态的利弊分析

在当今大学校园中,“躺平”一词逐渐成为部分学生的一种生活态度表述。“躺平”意味着一种相对低欲望、不再过度追求竞争与拼搏的状态,这种现象引发了广泛的关注和讨论,深入分析大学“躺平”心态的利弊,对于理解大学生群体的行为模式以及引导其健康发展具有重要意义。

“躺平”心态的利

(一)缓解压力,调整身心

| 方面 | 具体表现 |

|---|---|

| 心理压力减轻 | 大学生活中,学业竞争、社团活动、人际交往等诸多方面都可能带来巨大压力,选择“躺平”的学生暂时放下了对成绩排名、奖学金等的过度追逐,不再时刻紧绷神经参与各种竞争,从而让心灵得到片刻喘息,一些学生在经历了高强度的考试周后,在假期选择“躺平”,不再安排密集的学习任务,通过阅读小说、看电影等方式放松自己,有效缓解了长期积累的心理压力,避免了因压力过大导致的心理崩溃或焦虑情绪的长期困扰。 |

| 身体得到休息 | 在“躺平”状态下,学生有更多的时间进行规律的作息和适度的锻炼,他们不再为了赶各种社团会议、学术讲座而奔波,有精力去关注自己的身体健康,有的学生原本热衷于参加各类竞赛,身体长期处于疲惫状态,“躺平”后开始每天坚持晨跑,合理饮食,使身体素质得到了明显的提升,为后续的学习和生活奠定了良好的身体基础。 |

(二)探索自我,发现兴趣

| 方面 | 具体表现 |

|---|---|

| 深度自我反思 | “躺平”给予了大学生一个静下心来思考自己真正想要什么的机会,在远离了外界喧嚣和竞争压力的环境中,他们可以回顾自己的兴趣爱好、优势与劣势,有的学生在“躺平”期间,开始尝试绘画、摄影等以前因忙于学习而搁置的活动,发现自己对这些领域有着浓厚的兴趣和天赋,从而为未来的职业规划或个人发展找到了新的方向。 |

| 培养多元兴趣 | 没有了功利性目标的驱使,学生可以自由地探索各种小众或非主流的兴趣爱好,他们可以加入一些兴趣小组,如手工制作、天文观测等社团,结识志同道合的朋友,丰富自己的大学生活体验,这种对多元兴趣的培养不仅有助于拓宽视野,还能提升个人的文化素养和生活乐趣。 |

“躺平”心态的弊

(一)学业荒废,错失机会

| 方面 | 具体表现 |

|---|---|

| 知识积累不足 | 大学是知识学习和专业技能培养的重要阶段,过度“躺平”可能导致学生对专业课程学习不重视,缺课、逃课现象增多,考试成绩不理想,一些学生在大一、大二时选择“躺平”,没有扎实掌握基础知识,到大三、大四面临考研、就业等压力时,才发现自己与其他同学差距悬殊,悔之晚矣,由于知识储备不足,他们在后续的专业实践、实习等环节也表现欠佳,影响了未来的发展。 |

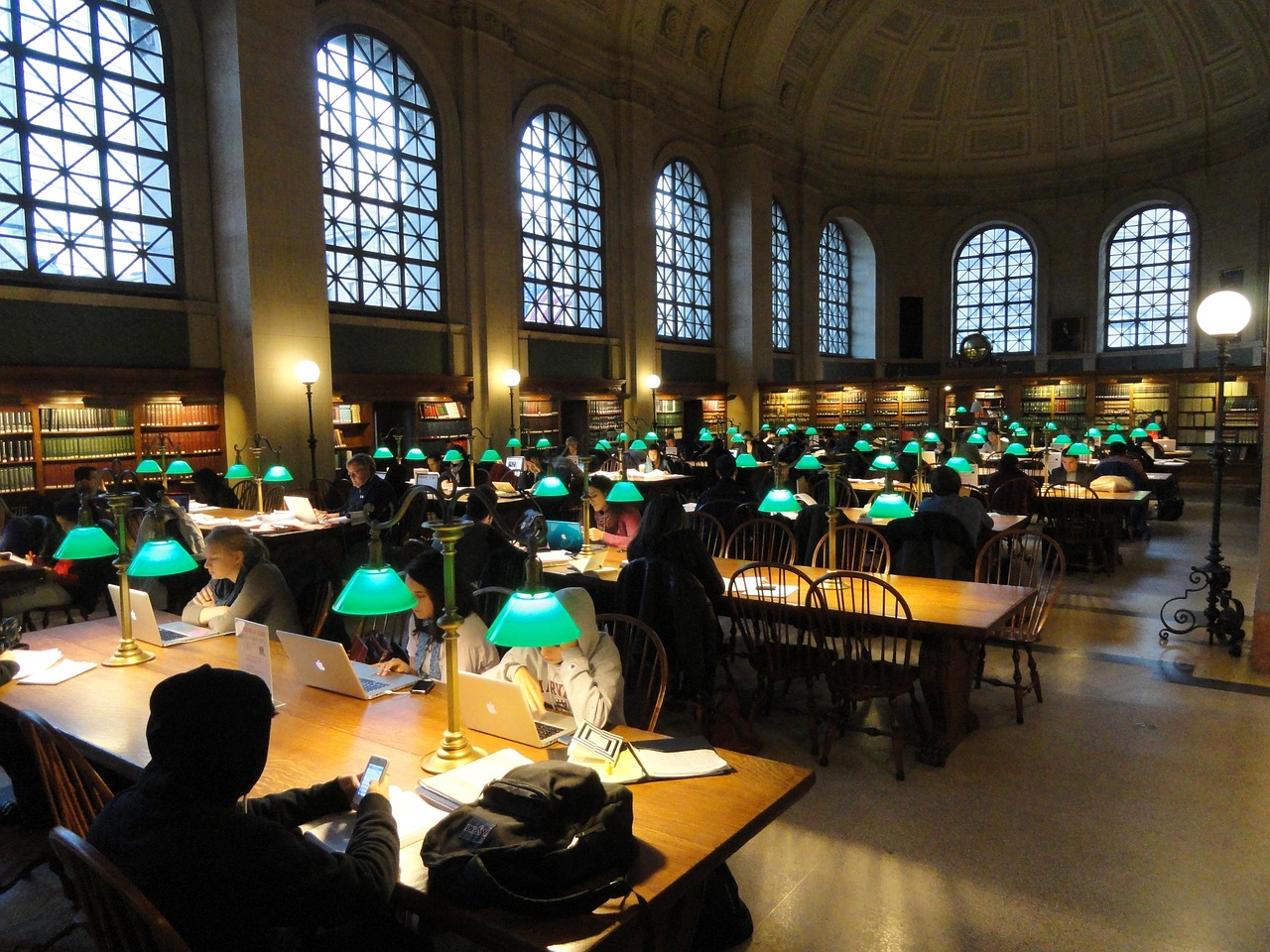

| 资源浪费 | 大学提供了丰富的教育资源,如优秀的教师、先进的实验室、丰富的图书馆藏书等。“躺平”的学生往往忽视了这些资源的利用,错过了提升自己的机会,学校组织的学术讲座、科研项目申报等活动,他们因缺乏积极性而很少参与,无法获取前沿的学术信息和锻炼科研能力,使得这些宝贵资源在他们身边白白流失。 |

(二)社交受限,人际关系淡化

| 方面 | 具体表现 |

|---|---|

| 社交圈子狭窄 | “躺平”心态下,学生参与社团活动、班级聚会等社交场合的积极性降低,他们更倾向于在自己的小天地里独处,久而久之,社交圈子变得越来越小,有的学生原本在社团中担任职务,因“躺平”而辞去职务后,与其他成员的联系逐渐减少,只与宿舍内的少数同学交往,导致人际关系网络单一,不利于未来社会交往能力的提升。 |

| 团队合作能力缺失 | 大学中的很多活动都需要团队合作,如小组作业、社团活动组织等。“躺平”的学生由于参与度低,缺乏与他人协作的经验,在沟通、协调、分工等方面的能力得不到锻炼,当他们毕业后进入职场,需要面对团队合作时,往往会感到不适应,影响职业发展。 |

大学“躺平”心态既有其有利的一面,如缓解压力、探索自我等,也存在诸多弊端,如学业荒废、社交受限等,大学生应正确认识“躺平”心态,在适当的时候给自己放松和调整的机会,但不可长期沉迷其中,学校和社会也应关注这一现象,通过提供心理辅导、优化教育评价体系等方式,引导大学生树立积极健康的心态,在追求个人发展的同时,充分利用大学时光,实现自身的