义务教育阶段普惠政策解读

政策背景与目标

(一)政策背景

义务教育是教育体系的基石,关乎国家未来和民族希望,我国一直致力于推进义务教育的公平与质量提升,随着社会经济的发展,为进一步减轻家庭负担、促进教育公平,出台了一系列普惠政策。

(二)政策目标

- 保障教育公平:确保每个适龄儿童少年都能平等接受义务教育,不论其家庭经济状况、地域等因素。

- 提高教育质量:通过资源均衡配置、教师队伍建设等措施,提升义务教育整体水平。

- 减轻家庭负担:在学费、教材费、生活补助等方面提供支持,缓解家庭经济压力。

详解

(一)“两免一补”政策具体内容|

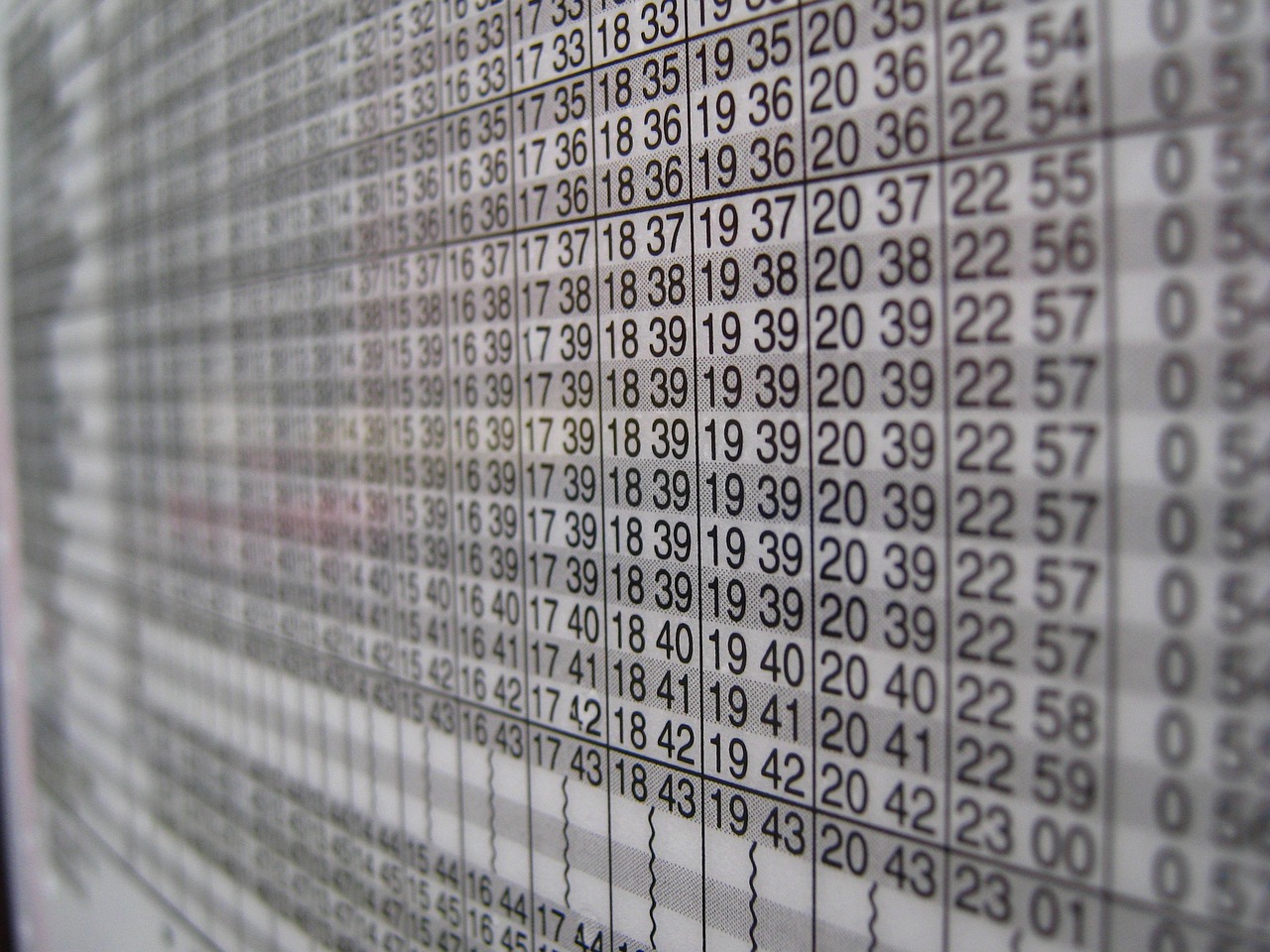

|----|----| |免除学杂费|对城乡义务教育学生免除学杂费,民办学校按公办标准减免后收取差额。| |免费提供教科书|为学生免费提供国家规定课程的教科书,保障学生学习基本需求。| |补助寄宿生生活费|寄宿生补助标准提高,小学生1250元/年、初中生1500元/年,非寄宿困难学生按50%发放。|

(二)营养改善计划

- 实施范围:覆盖众多农村地区学校,旨在改善学生营养状况。

- 补助标准:为国家试点地区学生提供营养膳食补助,各地根据实际情况制定具体标准。

- 实施效果:受益学生体质健康合格率显著提升,如2021年农村15岁男生、女生平均身高分别比2012年高出近10厘米和8厘米。

(三)特殊群体关爱政策

- 家庭经济困难学生:除享受“两免一补”外,在生活补助、助学金等方面有更多倾斜,优先纳入资助范围,实现应助尽助。

- 残疾儿童少年:同等条件优先保障就近就便入学,可选择随班就读、送教上门或到特殊教育学校就读,适龄残疾儿童义务教育入学率超过95%。

- 随迁子女:落实“两为主、两纳入、以居住证为主要依据”政策,保障平等接受义务教育权利,2021年义务教育阶段进城务工人员随迁子女在公办学校就读和享受政府购买民办学校学位服务的占比达到90.9%。

(四)教育资源均衡配置

- 学校标准化建设:实施义务教育学校标准化建设工程,改善办学条件,包括校舍建设、教学设备配备等,缩小区域、城乡、校际差距。

- 教师资源调配:推进教师交流轮岗和“县管校聘”制度,加强县域教师管理顶层设计,提升教师资源利用效率,促进师资均衡。

- 教育数字化:大力推进国家教育数字化战略行动,更新维护数字化设备,提升教师数字素养,拓展优质数字化教育资源,助力教育均衡。

政策实施意义

(一)对家庭的意义

- 经济减负:多项补助政策直接减轻家庭在教育方面的经济支出,如学费、教材费的免除以及生活补助等,让家庭在教育投入上的压力大大减小。

- 教育机会保障:确保每个孩子都有平等接受教育的机会,无论家庭经济状况如何,都能享受到优质的义务教育资源,为孩子的未来发展奠定基础。

(二)对社会的意义

- 促进教育公平:通过资源均衡配置和对特殊群体的关爱,缩小了城乡、区域、校际之间的教育差距,使更多孩子站在同一起跑线上,有利于社会公平正义的实现。

- 提升国民素质:高质量的义务教育为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供了保障,提高了整体国民素质,为国家发展提供有力的人才支撑。

- 社会稳定和谐:教育公平有助于减少因教育机会不平等带来的社会矛盾,促进社会阶层流动,增强社会的稳定性和凝聚力。

相关问题与解答

(一)问题

- 如何申请生活补助?

解答:一般由学生或家长向所在学校提出申请,学校根据相关政策和学生家庭实际情况进行审核,审核通过后按照标准发放补助,具体申请流程可咨询学校相关部门。

- 特殊教育学校的入学条件是什么?

解答:不同地区和学校可能有所差异,但一般要求学生具有相应残疾类别和程度的证明,符合学校招生年龄范围,家长或监护人需配合学校提供相关材料并办理入学手续,部分地区可能有特定的招生政策,可向当地教育行政部门或学校咨询。

- 随迁子女入学需要哪些材料?

解答:通常需要父母或其他法定监护人在京务工就业材料、在地区实际住所居住材料、全家户口簿、当地居住证等材料到居住地所在乡镇(街道)参加入学资格审核,通过审核后到居住地所在乡镇(街道)确定的学校联系就读;学校接收确有困难的,由乡镇教委报区